Sascha Patrick Quanz ist Professor für Exoplaneten und Habitabiliät im Departement Physik an der ETH Zürich. Er ist mit einem der dynamischsten Forschungsfeldern der modernen Astrophysik vertraut. Der 41-jährige Astrophysiker untersucht die Entstehung von neuen Planetensystemen sowie die physikalischen und atmosphärischen Eigenschaften von extrasolaren Planeten, vornehmlich mit Hilfe des Direct-Imaging-Verfahrens bei optischen und nahinfraroten Wellenlängen. Die Gruppe um Quanz ist am Bau von Instrumenten für das “Very Large Telescope (VLT)” und das zukünftige 39-m “Extremely Large Telescope (ELT)” der Europäischen Südsternwarte (ESO) beteiligt. Sascha Quanz ist Initiator des Projekts “LIFE”, eines grossen Weltraumteleskops, mit dem Ziel in den Atmosphären von Dutzenden terrestrischen Exoplaneten nach Hinweisen auf biologische Aktivität zu suchen.

Dr. Sascha Patrick Quanz ist Professor für Exoplaneten und Habitabiliät im Departement Physik der ETH Zürich.

Für die Genfer Astrophysiker Michel Mayor und Didier Queloz war das letzte Jahr ein ganz besonderes: Sie wurden mit dem Nobelpreis in Physik geehrt. Konkret ging es dabei um ihre Entdeckung von 1995, in der sie den ersten empirischen Nachweis eines sogenannten «Exoplaneten» erbrachten, der einen sonnenähnlichen Stern umkreist. Diese Entdeckung, so die Begründung der königlich-schwedischen Akademie der Wissenschaften, hat unser Verständnis vom Platz unserer Erde in den Weiten des Kosmos grundlegend verändert. Zwar wurde die Existenz von Planeten bei anderen Sternen, also Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems, schon lange vermutet, doch ein direkter Beweis für solche «Exoplaneten» gab es erst durch die Arbeit von Mayor und Queloz. Nachdem die kopernikanische Wende dafür gesorgt hatte, dass die Erde der Sonne als Zentrum des Sonnensystems Platz machen musste, und nachdem man später erkannt hatte, dass die Sonne nur einer von hundert Milliarden Sternen in der Milchstrasse war und die Milchstrasse nur eine von hundert Milliarden Galaxien im beobachtbaren Universum, so war nun klar, dass es auch Planeten bei anderen Sternen gibt und unser Planetensystem sicherlich nicht das einzige ist. Der jahrhundertealten Frage nach der Existenz von anderen Himmelskörpern, die gegebenenfalls Leben beherbergen könnten und sogar beherbergen, wurde ein wichtiges Detail hinzugefügt und ein neues Wissenschaftsfeld war geboren: die Exoplaneten Forschung.

Das Wackeln der Sterne verrät Planeten

Dabei muss man wissen, dass Mayor und Queloz den Exoplaneten «51 Pegasi b», so der offizielle Name, keineswegs direkt durch ein Teleskop gesehen haben. Sie haben vielmehr den Mutterstern «51 Pegasi» über viele Wochen beobachtet und festgestellt, dass das Licht des Sterns periodisch immer ein bisschen rötlicher und dann wieder ein bisschen bläulicher wird. Denn ähnlich wie bei einem vorbeifahrenden Krankenwagen, wo sich die Frequenz der Sirene hörbar ändert, je nachdem ob der Wagen auf uns zu oder von uns wegfährt, so ändert sich auch die Wellenlänge von Licht, je nachdem ob sich eine Lichtquelle auf uns zu oder von uns wegbewegt. Wenn nun ein Planet um einen Stern kreist, so sorgt die gegenseitige gravitative Anziehung dafür, dass beide Objekte um den gemeinsamen Schwerpunkt kreisen, und dieser liegt nicht exakt im Zentrum des Sterns, auch wenn dieser hundertmal oder sogar tausendmal schwerer ist als der Planet (zum Vergleich: Jupiter ist mehr als dreihundertmal schwerer als unsere Erden, aber die Sonne ist wiederum tausendmal schwerer als Jupiter).

Auf uns zu- und wegwandern

Das Kreisen des Sterns um den Schwerpunkt hat nun zur Folge, dass er, von der Erde aus betrachtet, eine zeitlang auf uns zuzukommen scheint und dann wieder von uns weg wandert. Und diese Wackelbewegung führt zu einer periodischen Veränderung des Lichts, welche Mayor und Queloz bei «51 Pegasi» gemessen haben. Sie konnten so feststellen, dass er von einem Planeten, mit ungefähr der halben Masse von Jupiter alle 4 Tage umkreist wird. Und das war eine weitere Überraschung. Nicht nur war der erste Nachweis eines fremden Planeten geglückt, sondern gleichzeitig hat man eine Planetenart gefunden, die es bei uns im Sonnensystem nicht gibt. Massereiche Gasriesen, die, ähnlich wie Jupiter und Saturn bei uns, vornehmlich aus Wasserstoff- und Heliumgas bestehen dürften, aber nur wenige Tage benötigen, um ihren Stern zu umkreisen. Merkur, unser sonnennächster Planet, braucht 88 Tage. Aufgrund seiner Masse und der kurzen Umlaufperiode sorgt «51 Pegasi b» dafür, dass sich sein Mutterstern mit bis zu 220 km/h auf uns zu- und von uns wegbewegt. Wenn man bedenkt, dass sich beide in einer Entfernung von ungefähr 50 Lichtjahren von der Erde befinden, scheint es schon erstaunlich, dass sich solche auf astronomischen Skalen geringen Geschwindigkeiten über solche Entfernungen nachweisen lassen. Die modernsten Instrumente, die immer noch nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren wie jene, die damals von Mayor und Queloz benutzt wurden, erreichen sogar Genauigkeiten von teilweise unter 1 km/h. Mit ihnen soll bald der Nachweis von Planeten mit einer Masse und einer Umlaufperiode ähnlich unserer Erde möglich sein.

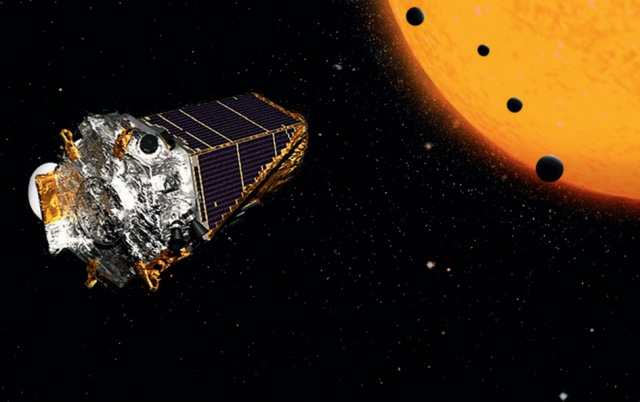

Künstlerische Darstellung des «Kepler» Satelliten und der Messtechnik, mit der er nach Exoplaneten suchte.

Künstlerische Darstellung des «Kepler» Satelliten und der Messtechnik, mit der er nach Exoplaneten suchte.

Ein Himmel voller Planeten

Die Entdeckung von «51 Pegasi b» sorgte für eine wahre Explosion in der Exoplaneten-Forschung und zahl- reiche neue Instrumente und Teleskope und schliesslich auch dedizierte Weltraummissionen wurden gestartet oder in Planung genommen. Mittlerweile kennen wir über 4000 Exoplaneten und mehr als 3000 weitere Kandidaten sind bekannt. Die allermeisten davon wurden vom Weltraum aus gefunden. Die bisher wichtigste Rolle spielte dabei das «Kepler» Weltraumteleskop der NASA, welches von 2009 bis 2018 den Himmel nach Exoplaneten absuchte. Dabei benutze es eine andere Technik, als die oben beschriebene. Im Weltraum sind Teleskope nicht mehr dem störenden Einfluss der Erdatmosphäre ausgesetzt und können die Helligkeit von Sternen mit extremer Genauigkeit über lange Zeiträume messen.

Stern ist teilweise verdeckt

Wenn nun die Umlaufbahn eines Exoplaneten um seinen Stern zufällig so ausgerichtet ist, dass er aus Sicht des Teleskops vor diesem vorbeizieht, so verdeckt er einen kleinen Teil des Sterns, welcher ein wenig dunkler erscheint. Ähnlich wie das Wackeln des Sterns deutet eine regelmässige geringe Abschwächung seiner Helligkeit auf die mögliche Existenz eines Exoplaneten hin. Das Ausmass der Helligkeitsschwankung ist direkt proportional zum Durchmesser der Exoplaneten. Jupiter würde bei der Sonne eine Abschwächung von rund 1 Prozent verursachen, die Erde hätte jedoch nur einen Effekt von 0.01 Prozent. «Kepler» hat während seiner Mission die Helligkeit von mehr als 200’000 Sternen über lange Zeiträume gemessen und lieferte so zum ersten Mal verlässliche Zahlen darüber, wie häufig Planeten vorkommen und in welchen Grössen. Das Bemerkenswerte ist, dass statistisch gesehen praktisch jeder Stern mindestens einen Exoplaneten haben sollte und dass die allermeisten Planeten ungefähr die Grösse der Erde haben oder nur geringfügig grösser sind.

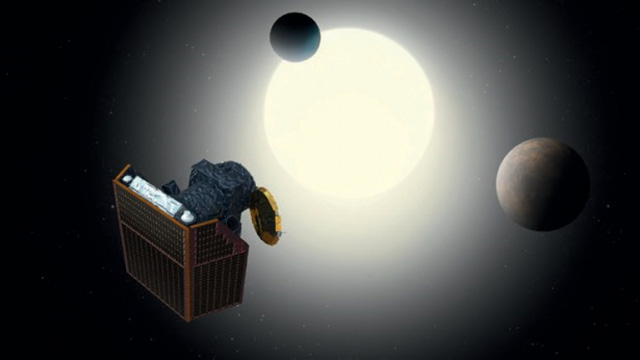

Der nächste Schritt

Im Frühjahr 2018 hat NASA den «TESS» Satelliten (TESS = Transiting Exoplanet Survey Satellite) in Betrieb genommen, welcher mit derselben Beobachtungstechnik die Nachfolge von «Kepler» angetreten hat. «TESS» hat bereits mehr als 1500 Planetenkandidaten aufgespürt, und am Ende seiner Mission, welches momentan für 2022 geplant ist, wird er wahrscheinlich genauso viele Exoplaneten entdeckt haben wie «Kepler». Aus Schweizer Sicht war der Start der europäischen «CHEOPS» Mission im Dezember vergangenen Jahres von besonderer Bedeutung. «CHEOPS» ist die erste Wissenschaftsmission der europäischen Raumfahrtagentur ESA, bei der die Schweiz eine Führungsrolle übernahm. «CHEOPS» wird nicht nach neuen Exoplaneten suchen, sondern wird die Grösse von bereits bekannten Exoplaneten mit viel höherer Genauigkeit messen. Denn wenn man sowohl die Grösse wie auch die Masse eines Exoplaneten kennt, so kann man die Dichte berechnen und abschätzen, ob er primär aus Gas, Gestein oder Metallen besteht. So lassen sich Exoplaneten dann in terrestrische Planeten – ähnlich wie die Erde oder Venus – und gas-dominierte Planeten – ähnlich den äusseren Planeten unseres Sonnensystems – einteilen.

Die Atmosphären der Exoplaneten als Indikator für biologische Aktivität

Künstlerische Darstellung des «CHEOPS» Satelliten, der die Grösse von bekannten Exoplaneten mit hoher Genauigkeit messen wird.

Einige wenige der von «Kepler» und anderen Projekten entdeckten Exoplaneten haben nicht nur eine ähnliche Grösse und Masse wie die Erde, sondern umkreisen ihre Sterne auch auf Umlaufbahnen, die theoretisch Temperaturen ermöglichen, die das Vorhandensein von flüssigem Wasser auf der Planetenoberfläche erlauben. «TESS» wird weitere solcher Exoplaneten finden. Allerdings sind diese Exoplaneten in der Regel zu weit entfernt, als dass man mit anderen Teleskopen, wie zum Beispiel dem Hubble Weltraum Teleskop oder dem James Webb Space Telescope, das nächstes Jahr gestartet wird, direkt nach einer Atmosphäre suchen könnte. Der direkte Nachweis einer Atmosphäre um einen terrestrischen Exoplaneten wäre ein weiterer Meilenstein in der Exoplanetenforschung. Langfristig ist das Ziel, die Atmosphären von terrestrischen Exoplaneten nicht nur nachzuweisen, sondern sogar ihre Zusammensetzung zu untersuchen.

Chemische Ungleichgewichte

Vom Weltraum aus betrachtet lässt sich die Zusammensetzung der Erdatmosphäre relativ gut bestimmen, da Gase wie Kohlendioxid, Sauerstoff aber auch Methan oder Wasser die von der Erde ausgehende Strahlung absorbieren. Je nach Zusammensetzung fehlen sozusagen bestimmte Bereiche der Strahlung. Theoretisch lassen sich so auch Exoplaneten und ihre Atmosphären untersuchen. Am spannendsten wäre hierbei nicht nur der Nachweis von Wasser, sondern zum Beispiel das gleichzeitige Vorhandensein von Sau- erstoff, welcher auf der Erde von Pflanzen produziert wird, und Methan, welches ebenfalls primär biologischen Ursprungs ist. Sauerstoff und Methan reagieren chemisch extrem schnell miteinander und würden sie nicht kontinuierlich nachproduziert, sähe unsere Erdatmosphäre in wenigen zehntausend Jahren anders aus. Insofern lässt das Vorhandensein sogenannter chemischer Ungleichgewichte in den Atmosphären von Exoplaneten auf das mögliche Vorhandensein von biologischer Aktivität schliessen.

50 Jahre sind weniger als ein Wimpernschlag

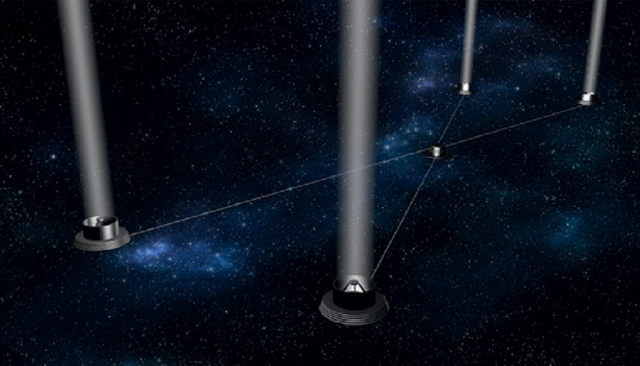

Konzept für die «LIFE» (Large Interferometer for Exoplanets) Mission, deren Ziel die Untersuchung der atmosphärischen Zusammensetzung von terrestrischen Exoplaneten ist.

Konzept für die «LIFE» (Large Interferometer for Exoplanets) Mission, deren Ziel die Untersuchung der atmosphärischen Zusammensetzung von terrestrischen Exoplaneten ist.

Um einen solchen Nachweis jedoch verlässlich erbringen, bedarf es einer neuen Generation von Weltraumteleskopen. NASA hat in den vergangen zwei Jahren diverse Konzepte für solche Missionen untersucht. Ob und in welcher Form eine solche Mission in Zukunft realisiert wird, wird erst in ein bis zwei Jahren entschieden. Auch auf europäischer Seite werden momentan mögliche zukünftige Wissenschaftsmissionen angeschaut und diskutiert. Mit dabei ist auch die “LIFE” Mission (LIFE = Large Interferometer For Exoplanets), an der die ETH Zürich führend beteiligt ist und die die Atmosphären von möglicherweise bewohnbaren Exoplaneten untersuchen soll. Doch auch hier wird es noch dauern, bis eine Entscheidung gefallen ist. Und selbst wenn NASA oder ESA sich für eine solche Mission entscheiden, wird es wahrscheinlich immer noch mindestens 25 Jahre dauern, bis erste Resultate zu erwarten sind. Dennoch, auch wenn es bis heute keinen wissenschaftlich fundierten Nachweis von Leben ausserhalb der Erde gibt, so besteht die Möglichkeit, dass nur 50 Jahre nach der Entdeckung des ersten Exoplaneten wir ein bisschen mehr Gewissheit haben werden, ob auch auf anderen terrestrischen Exoplaneten lebensfreundliche Bedingungen vorkommen. Und 50 Jahre sind – im kosmischen Sinn – weniger als ein Wimpernschlag.

Redaktion FonTimes

Bildnachweis:

ETH Zürich/S. Quanz