Ein Joint Venture ist eine Kooperation, bei der zwei oder mehrere voneinander unabhängige Unternehmen ihre Ressourcen, Marktkenntnisse und Stärken bündeln, um ein gemeinsames Interesse zu verfolgen. Durch die Gründung eines Joint Ventures können Partnerunternehmen Risiken teilen, Synergien nutzen und in neuen Märkten Fuß fassen. Diese Form des Gemeinschaftsunternehmens ermöglicht es, rechtlich und wirtschaftlich voneinander getrennt zu bleiben, während gemeinsame Ziele erreicht werden. Gerade in internationalen Märkten oder in Entwicklungs- und Schwellenländern bietet sich ein Joint Venture als wirksame Wachstumsstrategie an.

Joint Venture einfach erklärt

Ein Joint Venture ist somit ein Zusammenschluss von mindestens zwei rechtlich und wirtschaftlich voneinander unabhängigen Unternehmen, die ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, um bestimmte Projekte oder Märkte zu erschließen. Dabei handelt es sich entweder um eine Kapitalgesellschaft, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine Kapital- oder Personenhandelsgesellschaft, je nach Rechtsform. Die beteiligten Unternehmen bleiben rechtlich selbstständig, bringen aber Kapital, Technologie, Personal oder Marktkenntnisse in das Gemeinschaftsunternehmen ein.

Ein Joint Venture handelt in der Regel eigenständig und kann als Tochterunternehmen der Partner geführt werden. Die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens erfolgt meist mit einem klaren Ziel: Risikoteilung, Kostensenkung oder das schnelle Markt-Fuß-Fassen in neuen Regionen.

Arten von Joint Ventures

Joint Ventures gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen, abhängig von den Interessen und Zielen der beteiligten Partner:

-

Equity Joint Ventures – Beim Equity Joint Venture wird ein neues rechtlich selbstständiges Gemeinschaftsunternehmen gegründet, an dem alle Partner beteiligt sind.

-

Contractual Joint Ventures – Beim Contractual Joint Venture lediglich ein vertraglich geregeltes Kooperationsverhältnis ohne Gründung einer eigenen Gesellschaft.

-

International Joint Ventures – Kooperation über Ländergrenzen hinweg, oft in Entwicklungs- und Schwellenländern mit Beteiligung regionaler Partnerunternehmen.

-

Domestic Joint Venture – Gemeinsame Projekte innerhalb eines nationalen Marktes.

-

Horizontales Joint Venture – Beim horizontalen Joint Venture arbeiten zwei Unternehmen derselben Branche zusammen.

-

Vertikale Joint Ventures – Kooperation zwischen Unternehmen unterschiedlicher Produktions- oder Lieferkettenstufen.

-

Konzentrisches Joint Venture – Zusammenschließen von Unternehmen mit verwandten Technologien oder Märkten.

-

Konglomeraten Joint Ventures – Beteiligte Unternehmen sind wirtschaftlich voneinander unabhängig und stammen aus völlig unterschiedlichen Branchen.

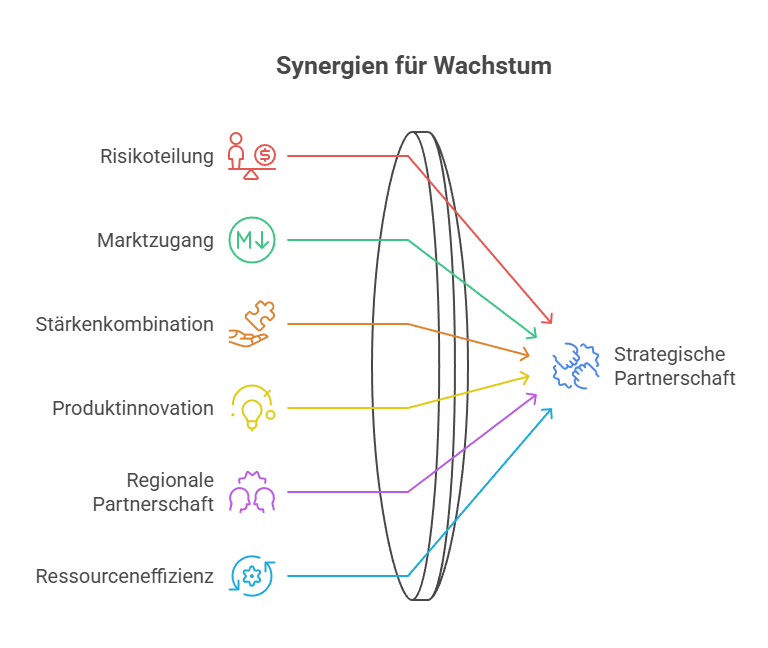

Motive für ein Joint Venture

Unternehmen entscheiden sich für ein Joint Venture, um strategische und wirtschaftliche Vorteile zu nutzen:

-

Aufteilung des unternehmerischen Risikos und der Kosten

-

Zugang zu neuen Märkten, insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern

-

Nutzung der Stärken des eigenen Unternehmens in Kombination mit denen des Partners

-

Entwicklung eines neuen Produkts oder einer Innovation

-

Beteiligung regionaler Partnerunternehmen zur Erleichterung von Genehmigungs- und Markteintrittsprozessen

-

Effiziente Aufteilung der Ressourcen, um Projekte schneller zu realisieren

Vorteile von Joint Ventures

Joint Ventures sind beispielsweise attraktiv, weil sie:

-

Risikoaufteilung ermöglichen – Die finanzielle Belastung wird auf mehrere Unternehmen verteilt.

-

Marktzugang beschleunigen – Besonders relevant, wenn man in regulierte Märkte oder Entwicklungs- und Schwellenländer expandieren möchte.

-

Innovationskraft steigern – Unterschiedliche Kompetenzen führen zu kreativeren Lösungen.

-

Synergien schaffen – Gemeinsame Nutzung von Produktionskapazitäten, Vertriebskanälen und Technologien.

-

Flexibilität bieten – Verträge und Beteiligungen können individuell gestaltet werden.

Nachteile eines Joint Ventures

Trotz der Vorteile gibt es Risiken:

-

Koordinationsaufwand – Je mehr Beteiligte, desto komplexer werden Entscheidungen.

-

Ungleiche Joint Ventures – Ein Partner dominiert durch größere Kapitalbeteiligung oder Einfluss.

-

Kulturelle Unterschiede – Unterschiedliche Unternehmens- oder Länderkulturen können Reibungen verursachen.

-

Rechtliche Komplexität – Unterschiedliche Rechtsordnungen erfordern klare Vertragsgestaltung.

-

Gefahr divergierender Interessen – Ziele können sich im Zeitverlauf verändern.

Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Bei der Gründung von Joint Ventures müssen mehrere Aspekte berücksichtigt werden:

-

Rechtsform – Wahl zwischen GmbH, AG, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder Kapital- bzw. Personenhandelsgesellschaft.

-

Joint-Venture-Vertrag – Festlegung der Beteiligungsverhältnisse, der Gewinnverteilung und der Aufteilung des unternehmerischen Risikos.

-

HGB – Rechtliche Rahmenbedingungen in Deutschland, die für Gemeinschaftsunternehmen relevant sind.

-

Kapitalstruktur – Höhe des Kapitals, das die Partner in das Joint Venture investieren.

-

Aufteilung von Gewinnen und Verlusten – Muss klar geregelt sein, um Streit zu vermeiden.

-

Geistiges Eigentum – Festlegung, wie Patente, Marken und Technologien genutzt werden.

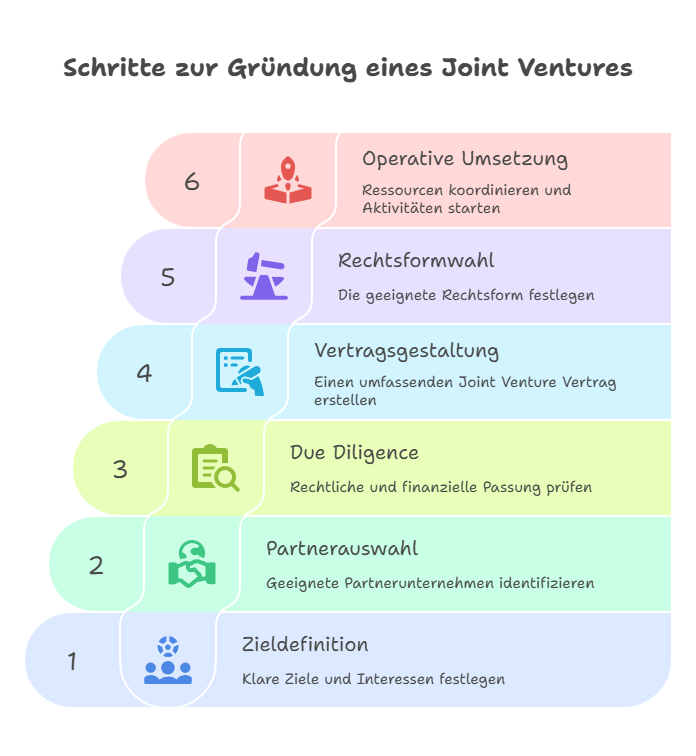

Schritte zur Gründung eines Joint Ventures

-

Zieldefinition – Gemeinsames Interesse und klare Interessen und Ziele festlegen.

-

Partnerauswahl – Passende Partnerunternehmen identifizieren, die wirtschaftlich voneinander unabhängig sind.

-

Due Diligence – Prüfung der rechtlichen, finanziellen und kulturellen Passung.

-

Vertragsgestaltung – Erstellung eines Joint Venture Vertrags, der alle Eventualitäten abdeckt.

-

Rechtsformwahl – Festlegung der geeigneten Rechtsform entsprechend der strategischen Ziele.

-

Operative Umsetzung – Koordination der Ressourcen und Start der gemeinsamen Aktivitäten.

Beispiel für ein Joint Venture

Ein bekanntes Joint Venture ist die Kooperation zwischen BMW und Toyota zur Entwicklung von Brennstoffzellentechnologie. Hier schlossen sich zwei Unternehmen zusammen, die rechtlich und wirtschaftlich voneinander unabhängig sind, um gemeinsam ein neues Produkt zu entwickeln. Die Aufteilung von Kosten, Know-how und Marktkenntnissen ermöglichte es, Risiken zu reduzieren und die Marktreife zu beschleunigen.

Joint Venture gründen – Erfolgsfaktoren

Der Erfolg eines Joint Ventures hängt von mehreren Faktoren ab:

-

Klare Zielsetzung und Abgleich der Interessen und Ziele beider Partner

-

Effiziente Governance zur Minimierung des Koordinationsaufwands

-

Transparente Gewinnverteilung und eindeutige Regelung der finanziellen Risiken

-

Regelmäßiges Monitoring der Fortschritte

-

Flexibilität, um sich an Marktveränderungen anzupassen

Ein Joint Venture ist jedoch kein Selbstläufer – die beteiligten Unternehmen müssen kontinuierlich daran arbeiten, ihre gemeinsamen Ziele zu erreichen.

Fazit – Warum ein Joint Venture eine gute Wahl sein kann

Ein Joint Venture kann eine wirkungsvolle Strategie sein, um schnell Marktanteile zu gewinnen, Risiken zu teilen und Innovationen voranzutreiben. Ob als horizontales Joint Venture, vertikales Joint Venture oder internationales Joint Venture – entscheidend sind die richtige Partnerwahl, eine klare Vertragsgestaltung und eine belastbare Vertrauensbasis. In vielen Fällen bietet diese Form der Zusammenarbeit die Möglichkeit, die Stärken des eigenen Unternehmens mit denen des Partners zu kombinieren und so Wettbewerbsvorteile nachhaltig auszubauen.

FAQ

1. Was ist der Unterschied zwischen einem Equity Joint Venture und einem Contractual Joint Venture?

Beim Equity Joint Venture wird eine neue Gesellschaft gegründet, während beim Contractual Joint Venture lediglich eine vertragliche Kooperation besteht.

2. Kann ein Joint Venture auch zwischen mehr als zwei Unternehmen bestehen?

Ja, Joint Ventures können von mehreren Unternehmen gegründet werden, solange mindestens zwei rechtlich und wirtschaftlich voneinander unabhängige Partner beteiligt sind.

3. Welche Rolle spielt die Rechtsform?

Die Rechtsform bestimmt Haftung, Steuerlast und Flexibilität. Häufig werden GmbH oder AG gewählt.

4. Sind Joint Ventures auch für kleine Unternehmen sinnvoll?

Ja, besonders wenn Marktkenntnisse und Ressourcen gebündelt werden sollen, um schneller Markt-Fuß zu fassen.

5. Wie wird die Gewinnverteilung festgelegt?

Sie wird im Joint-Venture-Vertrag geregelt und orientiert sich meist an den Kapitalanteilen oder individuell vereinbarten Schlüsseln.

Passende Artikel:

- Was Gründer zur Kleinunternehmerregelung und zu Umsatzsteuergrenzen wissen müssen

- Selbständig in der Schweiz – so funktioniert es

- Messe-Aussteller-Adressen nutzen

- Effizienzsteigerung in der Produktion – 3 Ideen

- ITSM-Software: Wie können Unternehmen profitieren?

- Massgeschneiderte Prozesse – Wie eine Business Software Ihre Branchenanforderungen optimal abbildet

- Zukunftstrends im digitalen Marketing

- AEO und SEO: Das perfekte Duo für Ihren Unternehmenserfolg

- Softwarelösungen für das eigene Business: Der Schlüssel zur Effizienzsteigerung im Unternehmen

- WordPress – Ein tolles CMS für jeden Unternehmer

[…] Joint Venture – Strategische Partnerschaft für nachhaltiges Unternehmenswachstum […]