Was bedeutet der Mindestlohn in der Schweiz wirklich?

Gibt es in der Schweiz einen gesetzlichen Mindestlohn? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten – denn die Antwort hängt vom Ort, dem Kanton und dem Arbeitsverhältnis ab. Während in vielen europäischen Ländern ein nationaler Mindestlohn gilt, geht die Schweiz einen eigenständigen Weg. Statt eines einheitlichen Lohnniveaus bestimmen Gesamtarbeitsverträgen, Normalarbeitsverträgen sowie Regelungen auf kantonaler Ebene, ob und in welcher Höhe ein Mindestlohn festgelegt ist.

In diesem Artikel analysieren wir die Informationen zum Mindestlohn in der Schweiz, geben Einblicke in kantonale Unterschiede, die Rolle von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, die Auswirkungen auf den Lohn in der Schweiz sowie die Relevanz für den Arbeitsmarkt.

Gibt es in der Schweiz einen gesetzlichen Mindestlohn?

Ein gesetzlicher Mindestlohn existiert auf Bundesebene nicht. Eine eidgenössische Volksinitiative zur Einführung eines nationalen Mindestlohns von 4000 Franken pro Monat bzw. 22 Franken pro Stunde wurde im Mai 2014 vom Volk mit überwältigender Mehrheit abgelehnt. Damit wurde klargestellt: Einen nationalen Mindestlohn gibt es nicht. Stattdessen greifen Regelungen auf kantonaler und vertraglicher Ebene.

Mindestlöhne auf kantonaler Ebene – eine Frage des Standorts

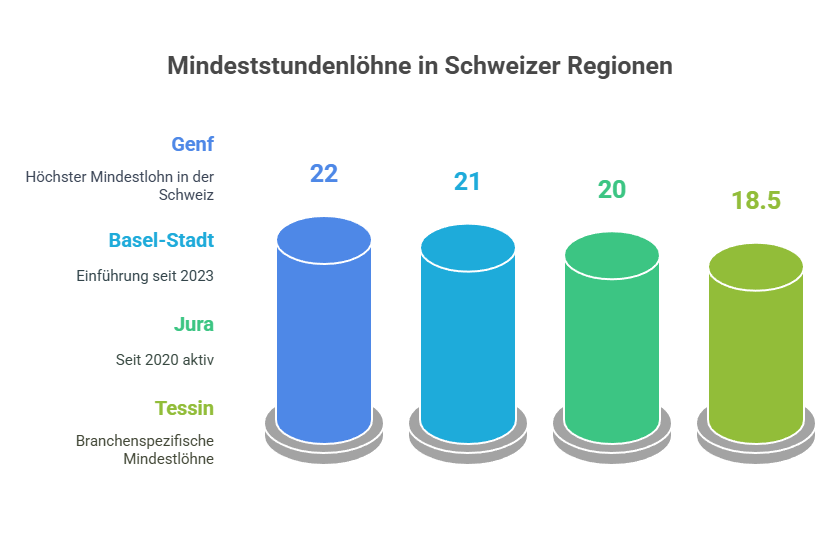

Bisher haben bisher 5 Kantone – darunter Genf und Basel-Stadt, Tessin, der Kanton Neuenburg sowie die Kantone Jura und Neuenburg – Mindestlöhne auf kantonaler Ebene eingeführt. Diese unterscheiden sich erheblich:

-

Genf: 22 CHF pro Stunde, was einem Bruttolohn von rund 4000 Franken pro Monat entspricht.

-

Basel-Stadt: Einführung seit 2023, aktuell 21 CHF

-

Neuenburg: Pionierregion, seit 2017 mit regelmässiger Anpassung

-

Jura: Seit 2020 aktiv, ca. 20 CHF

-

Tessin: Branchenspezifische Mindestlöhne von 18 bis 19 CHF

Diese kantonalen Unterschiede sind Ausdruck der Schweizer Direktdemokratie. Ob ein Mindestlohn gibt, hängt somit vom Kanton zu Kanton ab.

GAV, NAV und die Rolle der Sozialpartner

Die Schweiz setzt traditionell auf berufs- und branchenüblichen Regelungen in Form von Gesamtarbeitsverträgen (GAV) und Normalarbeitsverträgen (NAV). Diese werden von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden ausgehandelt. In bestimmten Branchen haben Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände Mindestlöhne vereinbart, die zwingend eingehalten werden müssen – etwa im Gastgewerbe und persönliche Dienstleistungen oder der Reinigungsbranche.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) veröffentlicht regelmässig Informationen zum Mindestlohn, die unter anderem im nationalen Lohnrechner abrufbar sind. Die Arbeitsbedingungen variieren dabei je nach Beruf, Berufserfahrung, Ort und Branche.

H2: Mindestlohn Schweiz – Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Eine der häufigsten Fragen: Liegt der Mindestlohn in der Schweiz hoch genug, um Armut zu vermeiden? Die Lohnuntergrenze ist eng an das Existenzminimum gekoppelt. Ein Mindestlohn von 4000 Franken pro Monat soll laut zusätzlich die Richtlinien für Ergänzungsleistungen sicherstellen, dass Arbeit nicht unter die Armutsgrenze fällt.

Positive Effekte:

-

Bekämpfung von Working Poor

-

Hohes Lohnniveau und damit gesteigerte Lebensqualität

-

Stabilität in der Preisentwicklung von Waren und Dienstleistungen

Herausforderungen:

-

Kleinbetriebe, insbesondere im Gastgewerbe und persönliche Dienstleistungen, müssen mit höhren Personalkosten kalkulieren.

-

Preisentwicklung von Konsumgütern könnte steigen

-

Verlagerung einfacher Tätigkeiten ins Ausland oder durch Automatisierung

Trotz dieser Punkte zeigen Daten des SECO und Statistiken vom Juni 2023, dass die Arbeitslosenquote stabil blieb.

Lohnrechner und Lohntransparenz – Orientierung fuer Arbeitnehmende

Der nationale Lohnrechner, bereitgestellt vom SECO, hilft dabei, den Lohn in der Schweiz branchengerecht einzuordnen. Er berücksichtigt dabei Faktoren wie Berufserfahrung, Arbeitszeit, Alter, Region und Geschlecht. Gerade bei Stellenwechseln oder zur Überprüfung bestehender Arbeitsverhältnisse bietet er wertvolle Orientierung.

Zudem kontrollieren die kantonalen Tripartiten Kommissionen die Einhaltung von Mindestlöhnen, vor allem in wirtschaftlich sensiblen Branchen wie Bau, Reinigung oder Gastronomie.

Unterschiede nach Branchen und Regionen

In der Pharmaindustrie und die Bankenwirtschaft liegen die Löhne deutlich über dem Mindestniveau. Anders sieht es bei Helfertätigkeiten aus, wo Mindestlöhne besonders wichtig sind. Die folgende Übersicht zeigt branchentypische Unterschiede:

-

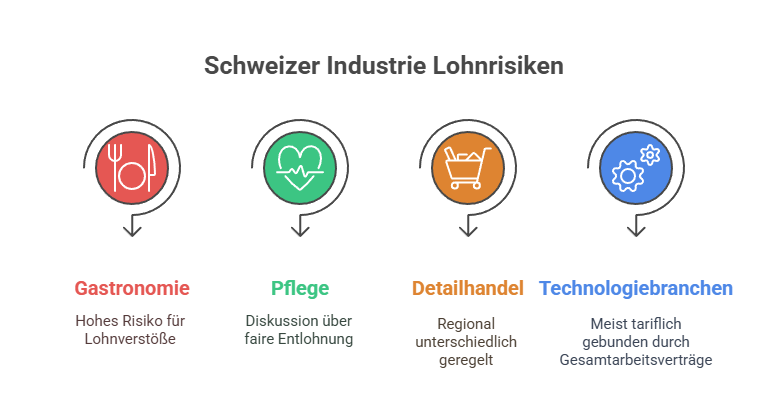

Gastronomie: hohes Risiko für unterschrittene Löhne

-

Pflege: Diskussion über faire Entlohnung

-

Detailhandel: regional unterschiedlich geregelt

-

Technologiebranchen: meist tariflich gebunden mit GAV

Schweiz arbeiten bedeutet also nicht automatisch ein hohes Gehalt – sondern hängt stark von Branche, Arbeitsverhältnis und Kanton ab.

H2: Argumente gegen einen nationalen Mindestlohn – eine kritische Reflexion

Ein zentrales Argument gegen den nationalen Mindestlohn war stets die gewöhnlich hohe Lohnstruktur der Schweiz. Gegner einer einheitlichen Regelung führen an:

-

Mindestlohns nicht unter die Armutsgrenze, aber regional schwer umsetzbar

-

Gefahr von Jobabbau in Niedriglohnsektoren

-

Eingriff in die Sozialpartnerschaft

-

Verschiedenen Faktoren beeinflusst den Lohn: Lebenshaltungskosten, Wohnort, Erfahrung

Die Gewerkschaften dagegen fordern weiterhin flächendeckende Regelungen, zumindest eine regelmässige Preisentwicklung mit Anpassung der Lohnuntergrenze.

Wie geht es weiter? – Zukunft des Schweizer Mindestlohns

Ein Blick in die nahe Zukunft zeigt: Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich weitere Kantone wie Zürich oder Bern für eigene kantonale Mindestlöhne entscheiden. Die wirtschaftliche Entwicklung, die Inflation und der wachsende Druck durch internationale Vergleiche können die Diskussion weiter vorantreiben.

Die Einführung des Mindestlohns könnte dann über GAVs und Branchenverbände weiter gesteuert werden – als Antwort auf sich verändernde Arbeitsbedingungen, Dienstleistungen in der Schweiz und internationale Standards.

Fazit: Mindestlohn Schweiz – komplex, dezentral und dynamisch

Der Mindestlohn Schweiz ist ein komplexes Zusammenspiel aus unterschiedlichen Massnahmen, kantonalen Regelungen und branchenspezifischen Vereinbarungen. In der Schweiz wurden bislang in mehreren Regionen Mindestlöhne eingeführt, etwa im Kanton Basel-Stadt, wobei die konkreten Regelungen je nach Sektor variieren.

Dabei spielen insbesondere Gesamtarbeitsverträge und Gesamtarbeitsverträgen eine zentrale Rolle: Sie bieten eine flexible und konsensbasierte Lösung zur Festlegung fairer Mindestlöhne, die sich an den realen Bedingungen der jeweiligen Branchen orientieren. Diese Verträge ermöglichen es Mindestlöhne dort umzusetzen, wo sie tatsächlich gebraucht werden, ohne eine pauschale nationale Lösung erzwingen zu müssen.

Trotzdem bleibt die Frage offen, ob langfristig ein stärker vereinheitlichter Ansatz nötig wird. Denn mit steigenden Lebenshaltungskosten, wachsendem sozialem Druck und internationalen Vergleichen steht auch das Schweizer System auf dem Prüfstand.

Die Zukunft des Mindestlohns in der Schweiz wird davon abhängen, wie flexibel sich die bestehenden Instrumente – insbesondere Gesamtarbeitsverträge und kantonale Massnahmen – weiterentwickeln lassen, um sowohl soziale Gerechtigkeit als auch wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten.

Passende Artikel: